Die Belastung durch Schweißrauch hängt nicht nur von der Schweißrauchabsaugung ab

Die Wahl eines bestimmten Systems ist jedoch noch keine Garantie für eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung. Es gibt noch viele weitere Faktoren, die sich auf die Schweißdämpfe auswirken. Ein Überblick.

Ende 2020 veröffentlichte die Flämische Umweltagentur den Bericht "Emissionen und Luftqualität in Flandern". Eine der Schlussfolgerungen war, dass die Luftqualität 2019 besser war als vor einem Jahrzehnt. Es gab einen deutlichen Rückgang bei Feinstaub, Schwefeldioxid und Schwermetallen. Durch Sanierungsmaßnahmen wie den Einbau von Filtern und die Verwendung von schwefelarmen Brennstoffen haben Industrie und Energiewirtschaft weniger Schadstoffe ausgestoßen. Saubere Luft ist eine Voraussetzung für gesundes Leben. Nicht nur im Freien oder im privaten Bereich, sondern auch am Arbeitsplatz ist sie unerlässlich. In den letzten Jahren haben sich die Gesundheitsstandards in den Industriezweigen bereits erheblich verbessert. Dennoch sind manchmal erhebliche Anstrengungen erforderlich, um saubere Luft am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Nehmen wir die Luft an Arbeitsplätzen, an denen geschweißt wird. Schweißrauch kann eine ganze Reihe von Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Schweißrauch ist der Sammelbegriff für das Gemisch aus Gasen, Partikeln und Dämpfen, das bei Schweißarbeiten oder Prozessen wie thermischem Schneiden oder Plasmaschneiden freigesetzt wird. Schweißrauch enthält zum einen Partikel mit einem Durchmesser von 10 nm bis 2 μm, die schnell verklumpen können, und zum anderen verschiedene Gase. Diese können während des Schweißprozesses als Schutzgas zugesetzt worden sein (z. B. Helium, Kohlendioxid, Argon) oder entstehen beim Schweißprozess selbst (Stickstoffdioxid, Ozon).

Zusammensetzung des Schweißrauchs

Die Zusammensetzung des Schweißrauchs hängt weitgehend von der Zusammensetzung der Schweißzusätze (Schweißdrähte und -elektroden) und der Zusammensetzung des Werkstoffs ab. Beim Schweißen mit Massivdraht ist die Belastung durch Schweißrauch beispielsweise geringer als beim Schweißen mit gefülltem Draht. Wenn beim Schweißen zusätzlich zum Schweißdraht eine Elektrode verwendet wird, wie z. B. beim MIG- und MAG-Schweißen, wirkt sich die Art der verwendeten Elektrode ebenfalls auf die Menge der freigesetzten Schweißdämpfe aus. In jedem Fall ist es wichtig, die zulässige Höchstkonzentration (5 mg/ m³ für Belgien, 1 mg/ m³ für die Niederlande) nicht zu überschreiten, da dies letztendlich zu schweren kurz- oder langfristigen Atemwegsschäden führen kann. Die kurzfristigen Gesundheitsrisiken sind Reizungen der Augen, der Nase oder des Rachens oder Metalldampffieber (toxisches Inhalationsfieber). Längerfristig kann die Exposition gegenüber Schadstoffen zu Krebs, Hirnschäden, Lungenentzündung, Asthma, Hautkrankheiten, Allergien, Fruchtbarkeitsstörungen und verminderter Lungenkapazität führen ...

Technische Aspekte

Am Schweißarbeitsplatz gibt es mehrere Bedingungen, die die Exposition gegenüber Schweißrauch beeinflussen. Zunächst sind da die technischen Aspekte des Schweißverfahrens. Dazu gehören die Schweiß- oder Schneidetechnik (MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden ...), die Art des verarbeiteten Metalls oder der Legierung, aber auch die Stromstärke des Schweißprozesses, die Einschaltdauer (Lichtbogenzeit) und ob manuell oder automatisch geschweißt wird. Wer eine Risikoanalyse durchführen will, um den Grad der Exposition gegenüber Schweißrauch zu bestimmen, muss diese technischen Aspekte in seine Bewertung einbeziehen.

Bedingungen am Arbeitsplatz

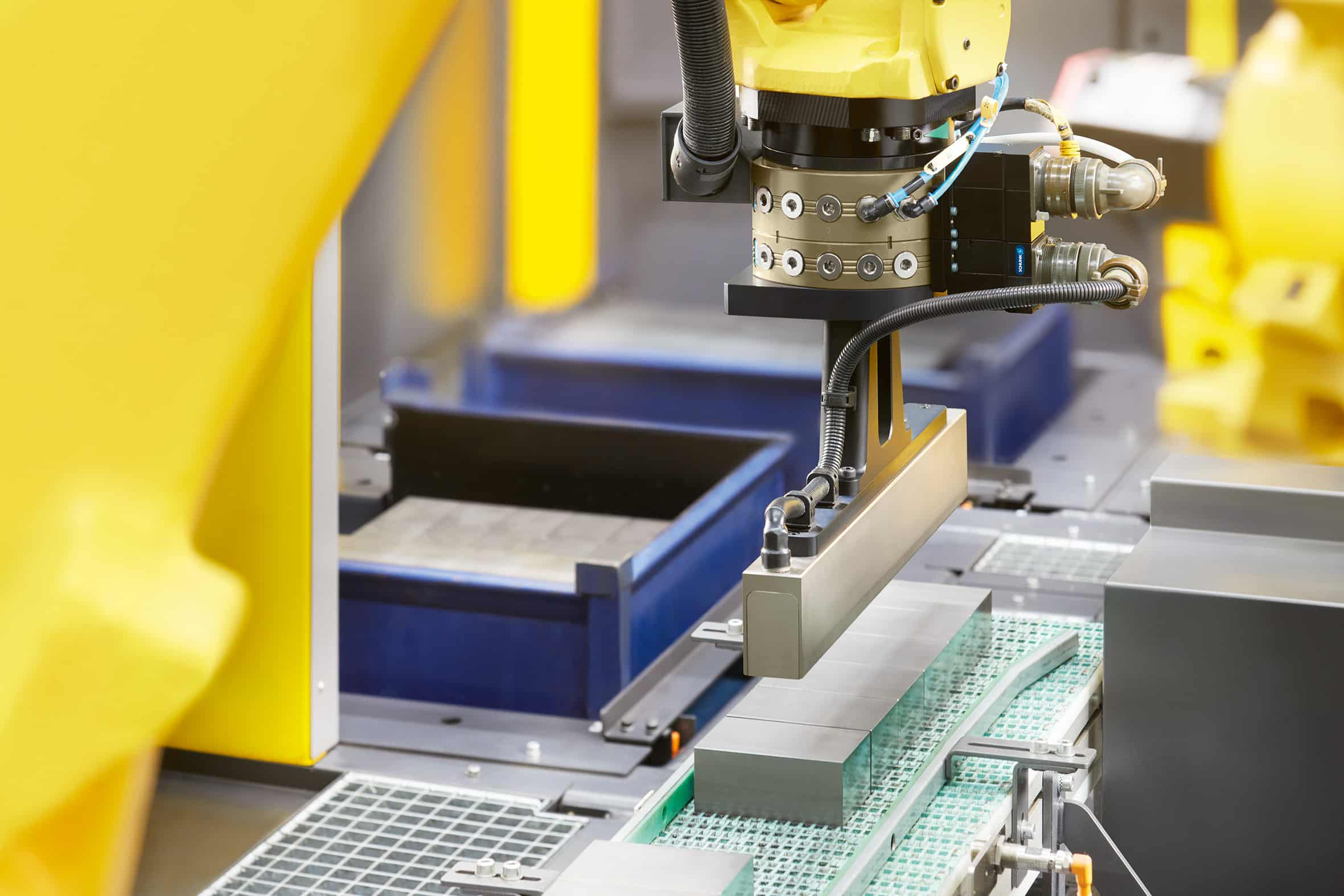

Eine zweite zu berücksichtigende Kategorie sind die Arbeitsplatzbedingungen. Die Unternehmen müssen beurteilen, inwieweit eine räumliche Belüftung in dem begrenzten oder offenen Raum vorhanden ist und welche Art von Belüftungssystem mit welcher Belüftungsrate installiert ist. Es spielt auch eine Rolle, ob der Arbeitsplatz offene oder geschlossene Eingangstore oder Türen hat, ob es eine Quellenabsaugung am Schweißarbeitsplatz gibt und wie effektiv diese Quellenabsaugung funktioniert. Schließlich können auch andere Staubquellen und Schweißroboter in der Nähe der Schweißer einen Einfluss haben.

Arbeitsweise des Schweißers

Eine dritte Kategorie, die sich auf die Belastung durch Schweißrauch auswirkt, ist die Arbeitsmethode des Schweißers. Ob Farb-, Öl- oder Fettschichten vor dem Schweißen entfernt werden oder nicht, hat einen großen Einfluss auf die Schweißdämpfe. Auch ob unter oder über der Hand geschweißt wird und ob der Schweißer mit dem Kopf in oder neben der Schweißfahne steht, spielt eine Rolle. Untersuchungen haben gezeigt, dass Personen, die regelmäßig mit dem Kopf in der Schweißfahne stehen, deutlich stärker dem Schweißrauch ausgesetzt sind als Personen, die die Schweißfahne konsequent meiden. Auch die persönliche Schutzausrüstung trägt zu einem gesünderen Arbeitsumfeld bei, vorausgesetzt, sie wird ordnungsgemäß verwendet. Ein Schweißer, der seinen Schweißhelm sofort nach dem Schweißen hochklappt oder abnimmt, ist wesentlich stärker exponiert als ein Schweißer, der damit ein paar Sekunden wartet. Es mag logisch klingen, aber in der Praxis werden die Arbeitsprotokolle nicht immer strikt eingehalten.

Informationen

Damit kommen wir zum letzten Faktor, der die Schweißrauchbelastung beeinflusst: die Ausbildung der Arbeitnehmer. Neben organisatorischen Maßnahmen trägt auch eine angemessene Ausbildung zu einem sicheren Arbeitsumfeld bei.

Auf diese Weise können die Arbeitnehmer für die schädlichen Auswirkungen von Schweißrauch und die korrekte Anwendung der Kontrollmaßnahmen sensibilisiert werden. Es wird daher empfohlen, sicherzustellen, dass die Kontrollmaßnahmen ordnungsgemäß angewendet werden. In der Praxis kommt es häufig vor, dass Kontrollmaßnahmen und Wartungsprogramme, sobald sie einmal eingeführt sind, nicht mehr beachtet werden. Mangelnde Wartung des Belüftungssystems oder der persönlichen Schutzausrüstung kann zu Unwirksamkeit und in der Folge zu einer erhöhten Exposition führen. Ein klares Arbeitsverfahren, gute Kommunikation und regelmäßige Reflexion führen zu einem gesünderen Arbeitsumfeld.