Energie- und ressourceneffiziente Produktion

Nachhaltige Entwicklung steht heute im Mittelpunkt sehr vieler Unternehmenspläne. Die gebräuchlichste Definition stammt jedoch aus dem Jahr 1987: die Befriedigung unserer gegenwärtigen Bedürfnisse bei gleichzeitiger Gewährleistung, dass künftige Generationen dasselbe tun können. Eine Geschichte, die über die Wirtschaft hinausgeht. Das wirtschaftliche Bild muss stimmen, und es muss mit einer sozialen Perspektive verknüpft werden. Der berühmte Dreizack: Menschen - Planet - Profit. Auch wir als Metallindustrie können unseren Beitrag dazu leisten. Aber wie können wir unsere ökologischen Auswirkungen berechnen und vor allem Maßnahmen für einen nachhaltigeren Umgang mit Energie und Rohstoffen ergreifen?

Als Ingenieur bin ich froh, dass es bereits eine Formel gibt, mit der man das berechnen kann. Sie heißt IPAT-Formel, wobei I für unsere ökologischen Auswirkungen, P für die Weltbevölkerung, A für den Lebensstandard und T für den Technologiefaktor steht. Wenn wir, wie es Europa vorschreibt, unsere Auswirkungen bis 2030 um 50% reduzieren wollen, sagt uns diese Formel, dass, wenn wir 10% Menschen hinzufügen und unseren Lebensstandard um 30% erhöhen, der Technologiefaktor um 35% steigen muss. Mit anderen Worten: Wir müssen unsere Energie- und Ressourceneffizienz bis 2030 um den Faktor drei steigern.

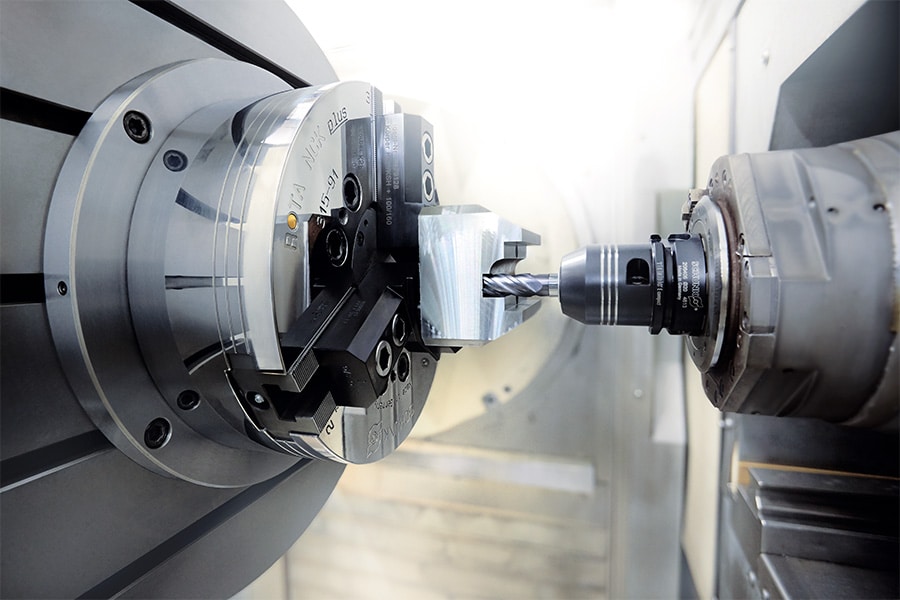

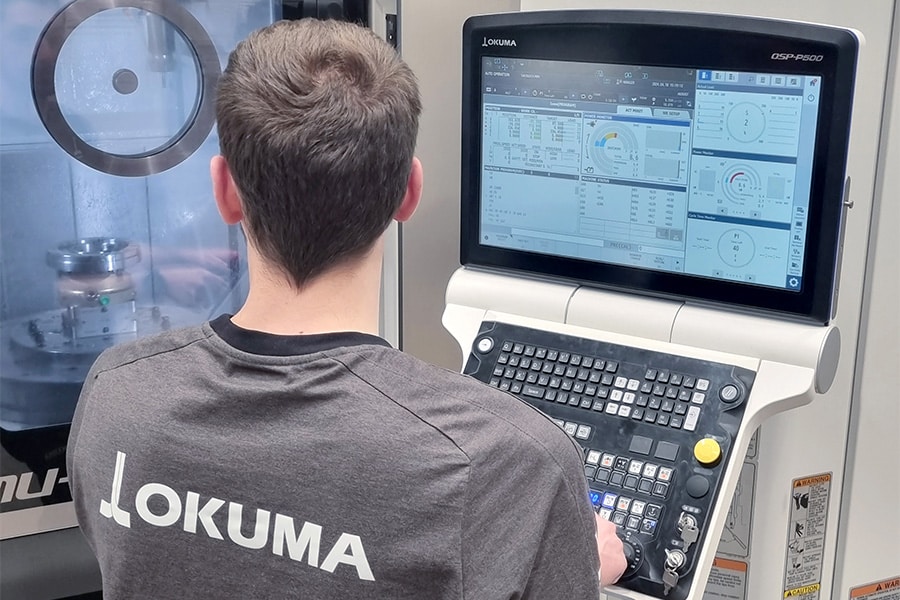

Im Jahr 2012 haben wir mit einer Reihe von Forschungsgruppen aus verschiedenen Ländern eine Methodik entwickelt, um dies zu untersuchen. Das Ergebnis war besonders ermutigend. Durch den Einsatz gängiger, bewährter Techniken ist es realistisch, durchschnittlich 50% an Energie und Rohstoffen einzusparen. Eine Summe, die auch aufgrund der gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise heute besonders wirtschaftlich sein kann. Bei dieser Methodik haben wir den gesamten Lebenszyklus aller Anlagen berücksichtigt und anhand der gesammelten Daten und Messungen sowohl Energie, Verbrauchsmaterialien als auch Emissionen ermittelt. Eine Studie, aus der nicht nur Maschinenbauer lernen können, wie sie ihre Werkzeugmaschinen energieeffizienter machen können, sondern in der auch Anwender Einsparpotenziale in ihren Prozessen erkennen können. Aus dieser Arbeit ist übrigens die ISO-Norm 14955 für die Umweltbewertung von Werkzeugmaschinen hervorgegangen.

Die Anwendung dieser Methodik auf eine 5-kW-CO2-Laserschneidmaschine brachte uns verschiedene Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass es Unterschiede zwischen den Marken gibt. Zwischen der Maschine mit der besten und der mit der schlechtesten Energiebilanz lag ein Unterschied von 35%. Wer diese Energiekosten über einen Zeitraum von 20 Jahren vergleicht, kommt auf eine stolze Summe. Aber auch, dass eine 2,5-kW-Maschine im 2,5-kW-Leistungsbereich viel effizienter arbeitet. Fast doppelt so effizient sogar. Eine Überdimensionierung der Maschinen für gelegentliche Stücke, die eine Leistung von 5 kW erfordern, ist also nicht immer eine gute Idee. Aber auch der Wechsel zu einer anderen Laserquelle kann eine gute Idee für die Umwelt sein. Ein Faserlaser schneidet heute um 25 bis 35% besser ab, und Optionen wie Eco-Modes ermöglichen weitere 20% Energieeinsparungen.

Eine Übung haben wir auch für den 3D-Druck durchgeführt, genauer gesagt für die Technik des selektiven Lasersinterns. Dabei hat sich gezeigt, dass vor allem das Pulver die größten Auswirkungen auf die Umweltbilanz hat. Wer seine Nesting-Effizienz um 10% steigern kann, wird bereits eine Verringerung der Umweltbelastung um 35% feststellen. Mit anderen Worten: ein schneller Gewinn. Eine andere Möglichkeit ist eine geringere Schichtdicke, sofern dies technisch möglich ist, versteht sich. Aber die Behauptung, dass die additive Fertigung aufgrund der erzielten Gewichtseinsparungen immer die nachhaltigste Lösung im Vergleich zu konventionellen Bearbeitungsmethoden ist, wurde durch unsere Forschung widerlegt. Für die Luft- und Raumfahrt ist dies sicherlich der Fall, aber für die Automobilindustrie beispielsweise nicht. Lassen Sie also immer die Zahlen für sich sprechen. Denn heute gehen Ökonomie und Ökologie Hand in Hand. Energie war lange Zeit zu billig, so dass niemand aufgewacht ist. Aber heute ist Nachhaltigkeit ein Verkaufsargument.

Prof. Dr. Ing. Karel Kellens

Kernlaborleiter ROB Kernlabor Flandern machen @ KU Leuven